Основность аминов в газовой фазе

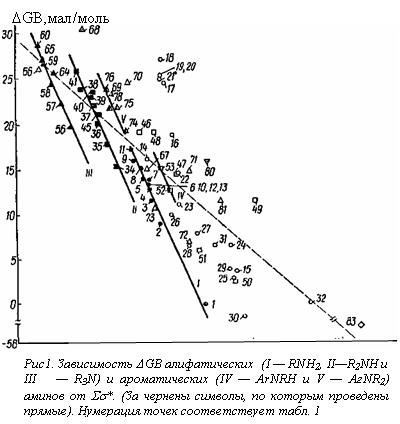

Непосредственное сравнение величин DGB (см. табл. 1) со значениями Ss* заместителей, присоединенных к атому азота, показывает что, на первый взгляд, здесь отсутствует какая-либо зависимость. Тем не менее имеется некоторая тенденция к уменьшению основности рассматриваемых соединений с ростом электро-отрицателыюсти заместителей в них. Это позволило через 40 (из 47) точек для различных аминосоединений (алкиламины, ариламины, производные гидразина и амиды), основности которых в газовой фазе были известны к концу 1974 г., провести прямую, описываемую [158] уравнением

Непосредственное сравнение величин DGB (см. табл. 1) со значениями Ss* заместителей, присоединенных к атому азота, показывает что, на первый взгляд, здесь отсутствует какая-либо зависимость. Тем не менее имеется некоторая тенденция к уменьшению основности рассматриваемых соединений с ростом электро-отрицателыюсти заместителей в них. Это позволило через 40 (из 47) точек для различных аминосоединений (алкиламины, ариламины, производные гидразина и амиды), основности которых в газовой фазе были известны к концу 1974 г., провести прямую, описываемую [158] уравнением

DGB = (2,1±0,1) — (6,46±0,16)Ss*, (s = 2,1; r = 0,988). (3)

Если аналогичную прямую (пунктирная линия на рис. 4) провести через каждую 71 точку, представленную на указанном рисунке, то ее уравнение имеет вид

DGB = (23,9 ± 0,7) — (8,94 ± 0,48) Ss*,

(s = 4,73; r =0,914). (4)

Следует отметить, что в этом случае при сравнительно узких доверительных интервалах в параметрах уравнения (20) на рис. 4 наблюдаются довольно значительные отклонения от указанной прямой/

Например, точка для аммиака (№ 1) отклоняется вниз, а для тетра-метилендиамина (№ 18) — вверх почти на 11 ккал/моль. Более того, и так невысокий (0,914) коэффициент корреляции значительно уменьшается (до 0,798) при исключении из рассмотрения далеко отстоящей точки для №3 (№ 83). Поэтому найденную зависимость (уравнение (4)), вероятно, можно рассматривать как качественное соотношение, отражающее указанную выше тенденцию к уменьшению DGB с ростом электроноакцепторности заместителей в аминосоединеииях.

Интересные результаты получаются при рассмотрении величин DGB для алкиламинов с насыщенными углеводородными радикалами. Как видно из рис. 4, соответствующие точки (полностью зачерненные символы) группируются таким образом, что для первичных, вторичных и третичных аминов можно провести отдельные прямые [164] с наклонами, соответственно равными: —22,8 ± 2,2; —23,9 ± 2,7 и —23,5 ± 2,2.

Наличие отдельных прямых для алкиламинов различных классов не является неожиданностью. Так, при подобной обработке (сопоставление с Ss*) потенциалов ионизации — одной из важнейших составляющих сродства к протону в газовой фазе [47, 151, 153]) — было найдено [165], что по аналогии с корреляцией потенциалов ионизации различных органических соединений RxМНy (где М =С, О и S) эти данные лучше всего представлять в виде отдельных зависимостей для первичных, вторичных и третичных аминов, хотя имеется и другой подход, в соответствии с которым зависимость потенциалов ионизации аминов от их структуры описывается единым уравнением [166]. Однако первый подход более предпочтителен, поскольку он охватывает больший набор аминов, а также рассматривает с единых позиций потенциалы ионизации самых различных соединений. Кроме того, при сопоставлении величин РА с потенциалами ионизации [153, 155] и энергиями связывания остовных (1s) электронов [167] наблюдается также отдельные прямые для разных классов аминов. Следует отметить, что при сравнении термодинамических характеристик процессов протонирования аминов в газовой и конденсированной фазах, общей и электростатической теплот гидратации алкиламмоний-ионов как с величинами РА, так и с радиусами этих ионов были получены отдельные прямые для первичных, вторичных и третичных аминов [3, 140, 153]. При этом амины с электроотрицательными заместителями в тех случаях, когда соответствующие данные рассматривались, заметно отклонялись от найденных зависимостей [140]. Из рис. 1 отчетливо видно, что точки (незачерненные символы) для аминов, содержащих электроотрицательные заместители, отклоняются (иногда существенно) от полученных прямых, т.е. здесь наблюдается то же явление, что и при сопоставлении величин DН протонирования аминов в воде и газовой фазе.

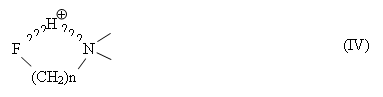

Отклонения, наблюдаемые для диаминов (табл. 1, № 16—21), обусловлены внутримолекулярной сольватацией типа III [156,157]. Влияние этой сольватации, которое можно количественно оценить по отклонению соответствующих точек от прямой I на рис. 4, сильнее всего проявляется при n = 4, что можно связать с устойчивостью соответствующих структур.

Внутримолекулярная сольватация того же типа, вероятнее всего, ответственна и за отклонения вверх точек для b-метоксиэтиламина (№ 22), пиперазина (№ 46), морфолина (№ 47) и N,N-тетраметилэтилендиамина (№ 68) от соответствующих прямых. В случае диазобициклооктана (№ 69) существенное отклонение (~ 13 ккал/моль) точки о! прямой для третичных аминов, вероятно, обусловлено стабилизацией его катиона за счет взаимодействия неподеленной электронной пары непротонированного атома азота с орбиталым атомом азота, к которому присоединен протон.

|

Смотрите также

Принципиальная схема проведения АЭСА

В основе спектрального

анализа лежит изучение строения света, который излучается или поглощается

анализируемым веществом. Рассмотрим схему эмиссионного спектрального анализа

(рис. 1). Для того чтоб ...

Основы биохимии белков и аминокислот в организме человека

Белки – это

высокомолекулярные азотсодержащие органические вещества, молекулы которых

построены из остатков аминокислот. Название протеины (от греческого proteos -

первый, важнейший) отража ...