Основное содержание работы

В первой главе рассмотрены литературные данные об углеграфитовых материалах, их соединениях внедрения с металлами, сферах их практического применения. Уделено внимание структуре, физико-химическим свойствам УГМ, роли электронных переходов при внедрении компонентов раствора в межслоевые пространства кристаллической решетки УГМ. Отмечено, что связь Ме-С более металлическая, чем ионная: валентные электроны равномерно распределяются между атомами углерода и внедряющегося металла. Внедрение щелочных металлов сопровождается раздвижением слоев кристаллической решетки УГМ без ее разрушения. Рассмотрены имеющиеся в литературе сведения о кинетике и механизме химического интеркалирования графита щелочными металлами, внедрения лития в УТМ при их электрохимической обработке, по циклируемости электродов из дотированных УГМ.

Во второй главе дано описание объектов и методов исследования: гальваностатического, потенциостатического, циклической хроновольтамперометрии, бестоковой хронопотенциометрии, импедансметрии, а также рентгенофазового анализа и оптической микроскопии. Особое внимание уделено подготовке электродов, растворов электролитов, электрода сравнения.

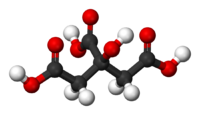

Третья глава посвящена обсуждению результатов исследования влияния состава раствора (природы раатворителя и аниона соли»), температуры и потенциала на кинетику и механизм электрохимического внедрения лития в графит, а также продуктам реакции

Сравнительное исследование литизации графита по методу катодного внедрения в неводных растворах 1л/С104 на основе различных растворителей: ацетонитрила, диметилформамида, диметилацет-амида, пропиленкарбоната в смеси с диметоксиэтаном (рис.1) показало, что на начальном этапе поляризации в условиях нестационарной диффузии более слабая связь 1г+-растворитель в случае АН обеспечивает более высокую скорость продвижения фронта диффузии сольватокомплексов К+АН по поровым каналам в глубь электрода и наибольшую скорость самого акта внедрения. Наблюдаемый в стационарных условиях обратный эффект растворителя может быть объяснен возрастающей в ряду АНПК + ДМЭДМАА МА адсорбционной активностью сольватокомплексов.

Обнаруженное нами влияние природы аниона (рис.2) на кинетику внедрения лития в графит:

CHSC/V > iKB(liC104)><HS04(liCl), как и наличие двух задержек потенциала на бестоковых хронопотенциограммах и двух параллельных токов на t -кривых, указывает на образование двух различных продуктов. Согласно результатам структурных исследований (рис.3) рентгенофазового анализа, помимо l»ixCg, образующегося в глубинных слоях электрода, на поверхности его формируется слой солеобразного соединения типа Cg-.-liAy, который не препятствует продвижению лития в глубь электрода и образованию li'yCg. На начальном этапе 0.^ мало, процесс протекает в режиме замедленной кристаллизационно-химической стадии и переходит в диффузионный при t^j > 300 с. Анализ зависимости i- - l/Jk (рис.4) на начальном этапе поляризации, имеющей излом, указывающий на протекание двух процессов:

6 С + xli+ + хе =ixCg (1)

и предположительно

12 С + xli+ + хе=И,ХС12 (2)

показывает, что величины констант внедрения в 1 максимальны в области потенциалов 3,2±0,1 В. Зафиксированный при Ev = -3,4 В еще один максимум на зависимости Яд. «В П» -Eif (рис.5,6) может быть связан с образованием металлического лития в структуре фазы lixCg и началом образования еще одной фазы lixC, более богатой литием. Эффективная энергия активации для 1 и П процессов соответственно равна 13,4 и ~6,4 кдж/моль и подтверждает их диффузионную природу. Насыщение поверхности литием и уменьшение концентрации свободных дефектов при переходе процесса в стационарный режим сопровождается увеличением энергии активации до ~/ 20,7 кДж/моль.

В четвертой главе рассмотрено влияние природы утлеграфитовых материалов на кинетику электрохимического внедрения лития. Сравнение хода кривых ЯвЕ и показывает, что как для графита, так и для карбонизовакного волокна(КВ)и карбонизованной ткани (КТ) (рис.5,6) не только величины k и характер их зависимости от потенциала идентичны! что подтверждает диффузионную природу лимитирующей стадии процесса интерпаляции преобладающее влияние потенциала электрода и длительности электролиза на состав образующихся фаз как на начальном этапе поляризации (рис.5,6), так и в стационарных условиях (рис.7). Можно считать установленным что, независимо от при роды УГМ, в матрицах исследуемых электродов протекают две реакции:

Смотрите также

Печь кипящего слоя

Как показали расчеты площадь пода равна 1,5м2.

Для расчета печи с такой площадью пода нужна спец литература. Целью данной

работы не является данный расчет, и рисунок 1., представленный ниже, являетс ...

Гальваническое покрытие хромом

...

Ядерная энергетика

Атомная энергетика - область техники,

основанная на использовании реакции деления атомных ядер для выработки теплоты

и производства электроэнергии. В 1990 атомными электростанциями (АЭС) ми ...