Модификация полиуретана с целью снижения горючести.

Горючесть – это комплексная, многофакторная характеристика материала или конструкции [2]. Она может включать следующие величины:

1) температура воспламенения или самовоспламенение;

2) скорости выгорания и распространения пламени по поверхности;

3) параметры, характеризующие условия, при которых протекает самоподдерживающийся процесс горения (состав среды, температура, давление, отвод тепла и т.д.).

Все методы снижения горючести полимерных материалов основаны на следующих основных принципах:

1) изменение теплового баланса реакции окисления за счет увеличения различного рода теплопотерь;

2) снижение потока тепла от пламени на полимер за счет создания защитных слоев, например из образующегося кокса;

3) уменьшение скорости газификации полимера;

4) уменьшение соотношения горючих и негорючих продуктов разложения материала в пользу негорючих.

Следует отметить, что в большинстве случаев невозможно добиться того, чтобы полимерный материал стал абсолютно негорючим и не сгорал в интенсивном огне. Однако большинство пожаров возникает от малокаллорийных источников тепла и огня – сигарет, спичек, свечей, короткого замыкания. Поэтому важно настолько понизить горючесть полимера, чтобы он медленнее загорался, медленнее распространялось пламя, а для загорания требовались бы более жесткие условия.

Полиуретаны относятся к группе полимеров, для которой возможно проведение двух видов модификаций, как путем наполнения, так и структурной.

Однако по данным научно-технической литературы методы структурной модификации целесообразно применять в тех случаях, когда существует необходимость изменить физико-механические параметры полимера. В тоже время, наполнение полиуретанов позволяет не только удешевить эластомеры, но и получить окрашенные материалы; придать им специфические свойства. Это обстоятельство, зачастую, вынуждает отказаться от структурных вариаций и прибегнуть к наполнению.

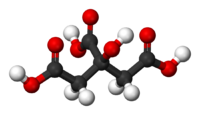

В настоящее время для большинства термопластичных полимерных материалов целесообразно использовать добавки, снижающие горючесть исходного материала – антипирены. Анализ литературных источников антипиреновой тематики показывает, что основными замедлителями горения полимерных материалов являются органические и неорганические соединения, содержащие как правило фосфор и галогены. Однако для повышения огнестойкости полимерных материалов вместе с основными замедлителями горения часто целесообразно использовать такие соединения как: бор-, алюминий-, кремний-, металлсодержащие соединения.

В зависимости от того, как антипирены вводятся и взаимодействуют с полимерами или исходными мономерами различают антипирены инертного и реакционного типов [3].

Инертные или неактивные антипирены механически совмещаются с полимером. В общем объеме потребления антипиренов доля инертных составляет около 80%. Эти антипирены привлекают внимание исследователей тем, что их применение не связано непосредственно с производством полимеров. Введение в композицию может быть осуществлено на стадиях переработки полимеров в изделия, что существенно расширяет возможности создания новых огнестойких материалов. В то же время инертным антипиренам присуще существенные недостатки. Это, прежде всего их влияние на физико-механические свойства полимерных материалов, склонность их к миграции на поверхность, способность вымываться водой, моющими средствами и т. д. В связи с этим, наблюдается определенная тенденция некоторого сокращения объема потребления инертных антипиренов по сравнению с реакционноспособными, которые вводятся в полимерный материал в процессе изготовления и становятся его неотъемлемой частью [4].

Реакционноспособные антипирены содержат в своих молекулах функциональные группы или атомы, участвующие в различных реакциях: полимеризации, поликонденсации, присоединения, структурирования и т. д. Реакционные антипирены можно подразделить на две самостоятельные подгруппы: антипирены полимеризационного типа и антипирены поликонденсационного типа.

Смотрите также

Синтезы органических соединений на основе оксида углерода

Помимо синтезов органических соединений из СО и Н2

– углеводороды, олефины, в том числе изобутилен с высокими показателями

(селективность > 90%), спирты, в том числе изобутанол с выходом ...

Введение.

XX в. насыщен многими событиями, которые

будоражили и потрясали земную цивилизацию. Шла борьба за передел мира, за

сферы экономического и политического влияния, за источники минерального сырь ...

Влияние природы газа-носителя и его параметров на качество разделения веществ в газовой хроматографии

Рассмотрим

влияние природы газа-носителя и его параметров на качество разделения веществ.

Для этого, прежде всего, сформулируем требования, которые предъявляются к

элюенту в газовой хромато ...