Морфология экструдатов смесей.

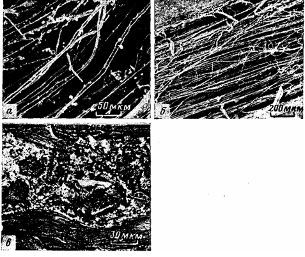

Исследование морфологии экструдатов показало, что при малых напряжениях сдвига ПЭ присутствует в матрице ПС в виде отдельных частиц. Повышение т приводит к появлению в смеси волокон ПЭ, имеющих ограниченную длину и переменное поперечное сечение по длине волокна. Из рис. 4, а, на котором приведена микрофотография, полученная после отмывки ПС из экструдата смеси ПЭ-3 — ПС-1, видно, что наряду с волокнами ПЭ имеются и отдельные частицы ПЭ. Показано, что для каждой изученной смеси (за исключением ПЭ-2 — ПС-3) существует свой сравнительно узкий интервал напряжений сдвига, охватывающий 0,1—0,2 десятичного порядка и характеризуемый средней «критической» величиной Тср, превышение которой приводит к образованию в экструдате волокон ПЭ практически неограниченной длины. В этом случае исследование отмытых от ПС отрезков экструдатов длиной (2—3) •10-3 м, содержащих тысячи волокон, не позволило обнаружить их концы. Важно подчеркнуть, что эти волокна имеют постоянное поперечное сечение по всей длине.

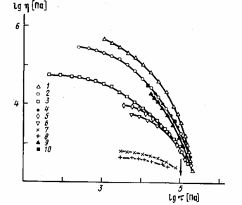

Рис. 2. Зависимость вязкости смесей ПЭ и ПС от напряжения сдвига: 1 - ПЭ-1 - ПС-1 (А); 2- ПЭ-2 - ПС-1 (А); З-ПЭ-З-ПС-1 (А); 4 -ПЭ-2 -ПС-1 (Б); 5-ПЭ-З-ПС-2 (Б); 6-ПЭ-2-ПС-2 (Б); 7-ПЭ-2-ПС-3 (Б); S-ПЭ-З-ПС-З (Б); 9-ПЭ-2-ПС-1 (В) и 10-ПЭ-2-ПС-1 (Г)

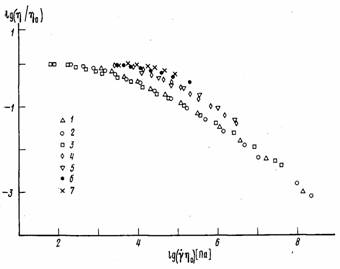

Рис. 3. Зависимость lgOl/Ло)—lg(Yno) изученных смесей: J —ПЭ-1 — ПС-1 (А); 2-ПЭ-2-ПС-1 (А); З-ПЭ-З-ПС-1 (А); 4-ПЭ-3-ПС-2 (Б); 5-ПЭ-2-ПС-2 (Б); 6-ПЭ-2-ПС-3 (Б); 7-ПЭ-З-ПС-З (Б)

Это следует из рис. 4, б для отмытого от ПС экструдата смеси ПЭ-3 — ПС-3. Для большинства смесей ПЭ и ПС установлено существование предельного напряжения сдвига Тпр, увеличение которого нарушает волокнообразование в смесях из-за перехода к неустойчивому, турбулентному течению. Это видно на микрофотографии продольного среза с экструдата ПЭ-3 — ПС-1, полученной в поляризованном свете (рис. 4, в), где светлые области соответствуют фазе ПЭ. Величина Тпр несколько меняется для разных смесей и лежит в интервале lg Тпр= (5,0±0,15) Па, что близко к напряжениям, при которых проявляется искажение поверхности и формы экструдатов. Рассматриваемая картина наблюдается и при меньших содержаниях ПЭ в смеси. Так, нам удалось обнаружить образование непрерывных волокон ПЭ при его содержании в смеси 10% (смесь ПЭ-3 - ПС-1) и 1 % (смесь ПЭ-2 - ПС-1).

Хотя образование волокон ПЭ связано с деформацией и коалесценцией его частиц в смеси с ПС при продавливании расплава смеси через капилляр, величина вязкости ПЭ не играет решающей роли в процессе формирования волокон. Действительно, ПЭ-2 не образует волокон в смеси с маловязким ПС-3 практически при любых напряжениях сдвига, но образует волокна в достаточно широком интервале т в смеси с высоковязким ПС-1

Рис. 4. Микрофотографии волокон ПЭ-3, полученных в смеси с ПС-1, при Т=1,0-•103 Па (а), а также в смеси с ПС-3 при т=6,8-104 Па (б); в - продольный срез, с экструдата смеси ПЭ-3 - ПС-1 при т=1,0105 Па

Согласно Тейлору [15], деформируемость капли ньютоновской жидкости в ньютоновской среде определяется двумя параметрами: отношением вязкости капли к вязкости среды и отношением напряжения сдвига, не меняющегося при переходе от одной фазы к другой, к межфазному натяжению. Поведение же смесей полимеров осложняется наличием у них не-пьютоновского течения и высокоэластичности [5]. Как полагает ряд авторов [16], вязкостные свойства и в этом случае сохраняют ведущую роль, так как величины вязкости компонентов изменяются в значительно больших пределах по сравнению с высокоэластичностью. Это тем более справедливо в рассматриваемом случае, когда высокоэластичность полимеров практически одинаковая (рис. 1, б).

На рис. 5 приведены зависимости между, отношением вязкости ПЭ к вязкости ПС (ппэ/тпс) и напряжением сдвига. Римскими цифрами обозначены области, в которых экструдаты смесей имеют различную морфологию: I — волокон нет, II — появление несовершенных волокон ПЭ, III — образование совершенных волокон ПЭ, IV — разрушение волокон. Видно, что существует определенная зависимость между тпэ/Лпс и шириной области т, в которой реализуется процесс развитого волокнообразования, т. е. зоной формирования совершенных волокон ПЭ (III). Эта зависимость такова, что нижние границы зоны III для всех смесей образуют соотношение между Ткр и Tiro/fine, которое может быть записано как

Смотрите также

Циклоалканы

...

Приложение 4

Добыча нефти без газового

конденсата за 1993 год в тоннах

(по способам добычи)

Российская Федерация

Насосный 283708241

т.

Электропогружными насос ...