Научная, научно-организационная деятельность Г.А. Разуваева.

Имя Григория Алексеевича Разуваева традиционно связывают с химией свободных радикалов и металлоорганической химией. Действительно, интерес к этим двум областям химической науки не ослабевал ни на миг с юности и до заката жизни ученого.

Имя Григория Алексеевича Разуваева традиционно связывают с химией свободных радикалов и металлоорганической химией. Действительно, интерес к этим двум областям химической науки не ослабевал ни на миг с юности и до заката жизни ученого.

Интерес к химии вообще проявился у юноши еще в гимназии, хотя эта наука там и не преподавалась. Случайно встреченная в студенческие годы монография П. Вальдена "Свободные радикалы" сыграла большую роль в научном становлении Г.А. Разуваева — она стала действительно его настольной книгой. В Петербургском университете Григорий Алексеевич попал дипломником к знаменитому академику А.Е. Фаворскому. Начинающий ученый выбрал интересную, но сложную тему дипломной работы. Он решил исследовать возможность образования трет-бутильных радикалов при диссоциации гексаметилэтана, аналогично известному методу синтеза свободного радикала трифенил метил.

Следует заметить, что сам А.Е. Фаворский был дипломником у А.М. Бутлерова и выполнял свою работу в лаборатории органической химии Петербургского университета. К числу учеников А.Е. Фаворского принадлежал один из крупнейших химиков-органиков и каталитиков того времени академик В.Н. Ипатьев — человек, которого Г.А. Разуваев всю жизнь считал своим главным учителем. Одним словом, школа у молодого ученого была серьезная.

В 1924 г. В.Н. Ипатьев создал в Петрограде Лабораторию химии высоких давлений при Академии наук и пригласил туда работать молодого университетского выпускника Г.А. Разуваева. В 1928 г. Григорий Алексеевич уже заместитель директора этой лаборатории. Одновременно с работой в лаборатории Г.А. Разуваев по предложению В.Н. Ипатьева занялся (с 1925 г.) и педагогической деятельностью — читал курс органической химии в Военно-технической академии и одновременно руководил там же лабораторией.

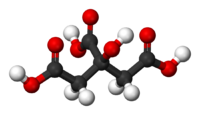

Начав работать в лаборатории химии высоких давлений, Г.А. Разуваев заинтересовался процессом выделения металлов из металлоорганических соединений (МОС) при термическом распаде и под давлением водорода. Это было время, когда идеи участия органических свободных радикалов в многочисленных реакциях в качестве активных интермедиатов буквально носились в воздухе. А в 1925 г. Х.С. Тэйлор высказал предположение об образовании свободных алкильных радикалов при распаде МОС. Именно ради этих неуловимых частиц и занялся Григорий Алексеевич исследованием термических реакций арильных и алкильных производных свинца, олова, висмута, ртути, сурьмы и других элементов.

Исследовательская деятельность Г.А. Разуваева в Военно-технической академии была связана с мышьякорганическими соединениями. Здесь он обнаружил ранее неизвестную реакцию адамсита (10-хлор-9,10-дигидрофенарсазина). Раствор адамсита в муравьиной кислоте окрашивался в темно-красный цевет. При встряхивании окраска исчезала, но если раствор оставляли в покое — она восстанавливалась вновь. Значит, окрашенное вещество реагирует с кислородом воздуха. После длительного встряхивания из раствора выпадал мышьяк, и он обесцвечивался. Были выделены конечные продукты и установлено, что окрашенное вещество — катион-радикал дигидрофенарсазина. И здесь обнаружился устойчивый свободный радикал. Воистину, кто ищет, тот находит.

Впрочем, интерес к мышьяку был связан не только со свободными радикалами, ведь Григорий Алексеевич читал уже в Военно-технической академии курс химии отравляющих веществ (ОВ), а адамсит — типичный их представитель. Более того, Григорий Алексеевич был автором, по-видимому, первой в Советской России монографии по химии ОВ. Одновременно это было и введение в химию элементоорганических соединений. К сожалению, книга известна лишь ограниченному кругу лиц, так как после ареста автора она была изъята из библиотек и лабораторий.

В 1929 г. Г.А. Разуваев — тогда уже заместитель директора Государственного института высоких давлений — по предложению В.Н. Ипатьева был командирован в Мюнхен, в лабораторию лауреата Нобелевской премии профессора Г. Виланда. Стажировка осуществлялась за счет международной премии В.Н. Ипатьева, находящейся на банковском счете в Германии. Но почему именно Г. Виланд? Имя этого классика органической химии тесно связано со свободными радикалами. Еще в 1911 г. им было доказано существование дифенилазотного радикала в равновесном процессе диссоциации тетрафенилгидразина.

Смотрите также

Галлий и его соединения

ГАЛЛИЙ, (лат. Gallium) Ga

...

Экологические аспекты создания водородной энергетики (для учащихся

средней школы)

Введение в проблему водородной энергетики для учащихся 9 классов на

первом этапе возможно в виде как приведенных ниже выполненных самим учителем докладов,

так и небольших сообщений, подготовленных с ...

Каучук, строение, свойства, виды и применение в профессии коммерсанта

Я выбрала тему “Каучук”, так как она тесно

связана с моей профессией “Коммерсант”. Много непродовольственных товаров

изготовлено на основе синтетического каучука: Обувные товары, игрушки, сп ...