7. Понятие ДЭС. Модельные представления о строении ДЭС на границе раздела фаз

Теория Гельмгольца

позволила объяснить ход электрокапиллярной кривой, рассчитать величину дифференциальной емкости ДЭС, хорошо совпадающую с экспериментально полученными данными. Наилучшая сходимость была получена для концентрированных растворов элементов, однако данная теория не объясняла зависимость плотности заряда и дифференциальной емкости ДЭС от состава электролита и концентрации компонента.

Недостатки теории Гельмгольца:

1) не учитывалось тепловое движение ионов в растворе;

2) не учитывался размер ионов;

3) не рассматривались процессы адсорбции на границе раздела фаз (электрод – электролит).

Ее применяют только к концентрированным растворам, не содержащим поверхностно-активные вещества (ПАВ).

Б. Гуи

, Д. Чапмен

учли тепловое движение в растворах электролитов.

Эта теория позволяет рассчитать плотность ρ заряда ДЭС и величину дифференциальной емкости С , они учли влияние концентрации, но рассчитанные значения дифференциальной емкости С, но они меньше сходятся с экспериментально полученными результатами. Теория Гуи, Чапмена

применима к разбавленным растворам электролитов.

Недостатки:

1) не учитываются размеры ионов;

2) не учитывается явление адсорбции на границе раздела фаз.

В. Штерн

учел, что в электролитах наблюдается электростатическое взаимодействие между ионами, тепловое движение компонентов электролита и возможное специфическое взаимодействие компонентов электролита с поверхностью электрода.

Он соединил теорию Гельмгольца с теорией Гуи, Чапмен, в результате ДЭС представлялся состоящим из двух частей:

1) плотной части Гельмгольца;

2) диффузной части по модели Гуи, Чапмена.

За счет адсорбции ПА компонента может происходить перезаряд поверхности. Штерн

считал, что адсорбция происходит на границе плотной и диффузной части ДЭС. Эта граница называется плоскостью Гельмгольца.

Теория Штерна

легла в основу современных представлений и развивалась в работах Грема , Фрумкина , Эршлера , Есина

и др.

Недостатки:

1) не учитывал дискретность зарядов;

2) величина емкости, рассчитанная по модельным представлениям Штерна, не соответствовала экспериментально полученным результатам.

Г. Греем

рассмотрел возможность адсорбции ПА анионов внутри плотной части ДЭС, он ввел понятие внутренней и внешней плоскости Гельмгольца

.

Адсорбция анионов происходит на внутренней плоскости Гельмгольца.

Недостаток:

рассматривал адсорбцию только анионов и не учитывал дискретность зарядов.

О. А. Есин

рассмотрел дискретность зарядов и показал, что ионы, образующие внутреннюю и внешнюю плоскости Гельмгольца, взаимодействуют между собой, образуя диполи.

Указанное взаимодействие влияет на величину диффузной емкости с ДЭС. О. А. Есин

рассмотрел возможность адсорбции на внутренней плоскости Гельмгольца как катионов, так и анионов.

Смотрите также

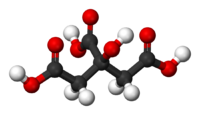

Карбоновые кислоты - свойства, получение и производные

...

Ампульное производство гентамицина сульфата

Гентамицин

сульфат представляет собой смесь гентамицинов С1,С2,С3

продуцируемых Micromonospora purpurea и обладающих антимикробным действием.

Препарат

представляет собой пористую массу и ...