Фтор.

На земной поверхности фтор встречается исключительно в составе солей. Общее его содержание в земной коре равняется 0,02 %. Основная масса фтора распылена по различным горным породам. Из отдельных форм его природных скоплений наиболее важен минерал флюорит — СаF2.

Фтор является “чистым элементом” — состоит только из атомов 19F. Впервые он был обнаружен в плавиковой кислоте (1810 г.). Попытки выделить этот элемент долгое время оставались безуспешными, и свободный фтор удалось получить лишь в 1886 г.

Основная масса фтора земной поверхности обязана своим происхождением горячим недрам Земли (откуда этот элемент выделяется вместе с парами воды в виде НF). Среднее содержание фтора в почвах составляет 0,02 %, в водах рек — 2·10-5 % и в океане — 1·10-4 %. Человеческий организм содержит фтористые соединения главным образом в зубах и костях. В вещество зубов входит около 0,01 % фтора, причем большая часть этого количества падает на эмаль [состав которой близок к формуле Са5F(РO4)3]. В отдельных костях содержание фтора сильно колеблется. Для растительных организмов накопление фтора не характерно. Из культурных растений относительно богаты им лук и чечевица. Обычное поступление фтора в организм с пищей составляет около 1 мг за сутки.

Установлено, что содержание фтора в питьевой воде сильно влияет на состояние зубов людей (и животных). Наилучшим является наличие около 1 мг фтора в литре. Содержание ниже 0,5 мг/л способствует развитию кариеса, а выше 1,2 мг/л — крапчатости эмали. В обоих случаях зубы подвергаются более или менее быстрому разрушению.

Элементарный фтор получают путем электролиза фтористых соединений. причем он выделяется на аноде по схеме:

2 F- ® 2 е- + 2 F ® 2 е + F2

Электролитом обычно служит смесь состава КF·2НF (часто с добавкой LiF). Процесс проводят при температурах около 100 'С в стальных электролизерах со стальными катодами и угольными анодами.

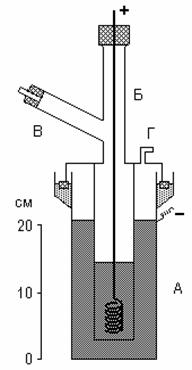

Удобная лабораторная установка для получения фтора показана на рис.

Рис. . Электролизёр для получения фтора.

Электролизу подвергают легкоплавкую смесь состава КF·3НF, помещенную в служащую катодом внешний медный сосуд А. Анод из толстой никелевой проволоки помещается в медном цилиндре Б, нижняя боковая часть которого имеет отверстия. Выделяющийся фтор отводится по трубке В (а водород — через отвод Г). Все места соединения отдельных частей прибора делают на пробках из СаF2 и замазке из РbО и глицерина.

Свободный фтор состоит из двухатомных молекул и представляет собой почти бесцветный (в толстых слоях зеленовато -желтый) газ с резким запахом. Он сгущается в светло-желтую жидкость при -188 °С и затвердевает при -220 °С.

Критическая температура фтора равна -129 °С, критическое давление 55 атм. При температуре кипения жидкий фтор имеет плотность 1,5 г/см3, а теплота его испарения составляет 1,6 кДж/моль. Жидкий фтор, как и его смесь с жидким кислородом (“флокс”), может служить энергичным окислителем реактивных топлив. С SiО2 или стеклом фтор не реагирует. При охлаждении ниже -252 °С его желтоватые кристаллы обесцвечиваются.

С химической стороны фтор может быть охарактеризован как одновалентный неметалл, и притом самый активный из всех неметаллов. Обусловлено это рядом причин, в том числе легкостью распада молекулы F2 на отдельные атомы — необходимая для этого энергия составляет лишь 159 кДж/моль (против 493 кДж/моль для О2 и 242 кДж/моль для С12). Атомы фтора обладают значительным сродством к электрону и сравнительно малыми размерами. Поэтому их валентные связи с атомами других элементов оказываются прочнее аналогичных связей прочих металлоидов (например, энергия связи Н-F составляет — 564 кДж/моль против 460 кДж/моль для связи Н-О и 431 кДж/моль для связи Н-С1).

Связь F-F характеризуется ядерным расстоянием 1,42 А. Для термической диссоциации фтора расчетным путем были получены следующие данные:

Смотрите также

Главные элементы жизни: азот и фосфор

...

Эволюция и кислород

ИСПОКОН веков людей волновал вопрос, как возникли живой мир и

они сами. Кажущаяся непостижимость происхождения организмов во всей их

сложности и совершенстве неизменно толкала человечество к ...

Кобальт

...