ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, химический состав поверхностного слоя лунного грунта исследовался как автоматами непосредственно на Луне, так и в земных лабораториях. Но ведь Луна находится от нас сравнительно «близко» — на расстоянии всего лишь 380 000 км. А каковы перспективы подобных исследований других планет Солнечной системы, в первую очередь ближайших к нам — Марса, Венеры, Меркурия?

Здесь возникают значительные трудности, и дело, к сожалению, не только в огромных расстояниях. Рассматривая те два метода, которые были применены для исследования химического состава грунта на поверхности Луны, можно отметить, что метод «обратно рассеянных альфа-частиц» может быть использован только при работе в вакууме. Кроме того, наличие даже разреженной атмосферы ограничивает использование и рентгеновского флуоресцентного метода, поскольку не позволяет регистрировать мягкое флуоресцентное излучение легких элементов (магния, алюминия, кремния).

Таким образом, исследование химического состава горных пород в их естественном залегании с помощью этих методов возможно лишь на небесном теле, лишенном атмосферы. В противном же случае требуются специальные меры по подготовке образца перед проведением измерения. Серьезную трудность при исследовании Венеры и Меркурия также представляет высокая температура поверхности этих планет.

Большая по сравнению с Луной удаленность планет от нас создает, конечно, и значительные трудности в обеспечении надежной связи с аппаратом, находящимся на планете. Однако в настоящее время осуществляется дальняя связь в космосе на значительно большие расстояния, и основные трудности, связанные с расстоянием, возникают при желании исследовать планету с помощью аппаратов, передвигающихся по ее поверхности.

Время, необходимое для получения на Земле переданного с Луны телевизионного изображения окружающей местности, составляет немногим более 1 с. Столько же времени требуется для того, чтобы команда с Земли была принята самоходным аппаратом. Такие временные интервалы позволяют вполне оперативно следить за обстановкой на местности и вовремя подавать команду на остановку или поворот аппарата. В случае Марса даже при его наибольшем сближении с Землей это время составляет уже около 3 мин (для прохождения сигнала в одну сторону), что значительно усложняет проблему управления самоходным аппаратом с Земли, не говоря о других возникающих при этом проблемах.

При исследовании планет Солнечной системы еще долгое время первенствующая роль будет принадлежать автоматам. К настоящему времени советские и американские автоматические станции, достигшие ближайших к нам планет — Венеры и Марса, позволили получить много новых данных об этих планетах. В рамках материала данной брошюры следует кратко остановиться лишь на одном эксперименте, который является прямым продолжением исследований химического состава грунта, начатых советскими учеными на «Луноходе-1 и -2».

В августе — сентябре 1975 г. в США в сторону Марса были запущены один за другим два космических аппарата — «Викинг-1 и -2». Достигнув примерно через 11 месяцев Марса, они вышли на орбиту искусственных спутников. С орбитальных модулей кораблей на поверхность Марса в разные точки его поверхности, удаленные друг от друга на расстояние около 6500 км, были доставлены спускаемые аппараты.

Среди ряда экспериментов, проводимых этими аппаратами (включавших в себя также и эксперимент по обнаружению органической жизни на Марсе, не давший пока, к сожалению, однозначно интерпретируемых результатов), был и эксперимент по определению химического состава поверхностного слоя грунта Марса методом рентгеновского флуоресцентного анализа. Прибор для проведения этого эксперимента являлся дальнейшим развитием рентгеновской спектрометрической аппаратуры, предназначенной для космических экспериментов.

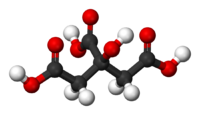

Марсианский грунт с помощью лопатки миниатюрного экскаватора насыпался в специальную камеру (рис. 13) объемом немногим более 4 см3. Два помещенных рядом радиоактивных источника облучали грунт через окна камеры; через эти же окна проходило ответное флуоресцентное излучение грунта, которое регистрировалось четырьмя детекторами. Для определения вклада элементов, имеющих близкую по значению энергию излучения, применялись фильтры (как и в экспериментах, описанных выше).

Смотрите также

Алкалоиды маклейи

Цель работы

- Знакомство с

химическим строением и свойствами алкалоидов маклейи мелкоплодной

- Использование

свойств алкалоидов маклейи для их выделения из растительного сырья.

...

Естественнонаучные знания о веществе

...

Агрегатные состояния химических

веществ.

В химии, а

еще больше в химической экологии, важное значение имеет агрегатное состояние

вещества. Раньше считали, что существует три агрегатных состояния: твердое,

жидкое и газообразное. Не так дав ...