Приступ лучевой лихорадки

В пользу мнения, что катодные лучи — это какие-то частицы, говорил и тот факт, что они имеют отрицательный заряд. Это со всей убедительностью показал французский физик Жан Перрен. В 1881 г. Герман Гельмгольц выступил на заседании лондонского Химического общества и, обращая внимание присутствующих на законы электролиза, открытые Фарадеем без малого полвека назад, выразился следующим образом: «…если принимать гипотезу о том, что простые вещества состоят из атомов, то неизбежно заключение: электрический ток состоит из элементарных вполне определённых частиц, которые можно рассматривать в качестве атомов электричества».

Эти слова, сказанные в другой, более ранний период, вряд ли произвели бы сильное впечатление. Теперь же, после стольких экспериментов с катодными лучами и бурных споров об их природе, к ним отнеслись с огромным вниманием. Теперь учёных уже не так занимала сама природа катодных лучей (к тому, что они — какие-то материальные частицы, склонялись многие), сколько интересовал вопрос, что они собой представляют — молекулы, атомы или что-то ещё?

Через пять лет после этого противник Крукса Гольдштейн, сторонник волновой природы катодных лучей, одержимый мыслью опровергнуть ересь англичанина, поставил опыт.

Он использовал разрядную трубку, не отличающуюся замысловатостью конструкции. В ней катод и анод располагались друг против друга, так что «лучистая материя» направлялась не на стенку трубки, а прямо на анод. Катод был просверлен в нескольких местах и располагался на некотором расстоянии от стенки трубки. Это был удивительный эксперимент — из тех, когда ищут одно, а находят нечто уже совсем неожиданное. Стекло трубки зафосфоресцировало в закатодном пространстве, противоположном тому, по которому распространялись катодные лучи, и только против отверстий в катоде.

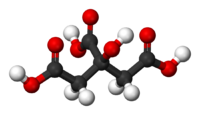

Эти лучи — их назвали каналовыми — стали предметом такого же пристального внимания, какого сподобились лучи катодные. Было установлено, в частности, что каналовые лучи отклоняются магнитом, но в сторону, противоположную отклонению катодных лучей. И ещё, при одинаковых разрежениях в трубке катодные лучи в одинаковой степени отклонялись магнитом. Причём на величину отклонения не влиял ни газ, каким заполнялась трубка, ни материал самого катода. А вот каналовые лучи чутко реагировали на природу заполняющего трубку газа: отклонялись они одинаковым магнитным полем в разной степени. Напрашивался вывод, что катодные лучи — поток одинаковых отрицательно заряженных частиц, а каналовые — положительно заряжённых частиц, но различающиеся по величине заряда и массе, к тому же значительно превосходящие в любом случае массу первых.

Образование положительных каналовых, или, как их ещё называли, — анодных, закатодных, лучей можно было объяснить лишь действием катодных на атомы заполняющего трубку газа.

Открытие каналовых лучей родило предположение, что в атоме есть и положительно, и отрицательно заряжённые частицы.

Но не только физические эксперименты с разрядными трубками подрывали классические представления о неделимости атомов и вносили сумятицу в умонастроение учёных. И чисто химические исследования заставили о многом задуматься. Так, шведский учёный Сванте Аррениус, опираясь на работы Я.Г.Вант-Гоффа, В.Оствальда и других исследователей в области электропроводности растворов и осмоса (явления одностороннего проникновения растворителя в раствор через полупроницаемую перегородку), а также на законы электролиза, установленные Фарадеем, выступил с теорией электрической диссоциации. Согласно этой теории молекулы вещества в растворе распадаются на заряжённые частицы — ионы. О том, как эта теория была встречена в научных кругах, лучше всего, пожалуй, говорят такие факты. Непосредственный руководитель Аррениуса профессор Клеве, узнав о новых идеях своего ученика, высказался более чем определённо: «У вас новая теория? Это весьма интересно. Прощайте — мы больше не знакомы». А когда основные положения теории Аррениуса были опубликованы, английский профессор Армстронг сравнил её с давно отжившей теорией флогистона.

Однако предположение о «разложимости» атомов вещества получало всё новые и новые подтверждения.

В 1895 г. с катодными трубками много и сосредоточенно работал директор института в Вюрцбурге Вильгельм Конрад Рентген. Он обнаружил, что от разрядной трубки исходят какие-то лучи, способные проникать через непрозрачные предметы. Шесть недель провёл он в лаборатории, лихорадочно ставя опыт за опытом. Делиться ни своими наблюдениями, ни — тем более — выводами он не спешил, что вполне соответствовало его характеру учёного-экспериментатора. Когда его спросили, что он подумал, когда обнаружил свечение (фосфоресценцию) в темноте, он ответил: «Я не думал — я экспериментировал».

Смотрите также

Предисловие

В сказке «Алиса в Зазеркалье» – второй части знаменитой

детской дилогии Льюиса Кэрролла, ныне вошедшей в классику литературы для

взрослых, – есть забавное стихотворение (исполняемое Траляля, бр ...

Автоматизация производства

Для стабильной работы спроектированной печи,

необходимо установить измерительные приборы рис. 45, что позволит следить и

управлять процессами происходящими в печи. Для этого необходимо установить

т ...