Кремний, полученный с использованием геттерирования расплава

В бездефектной технологии изготовления ИС для уменьшения влияния термодефектов используются методы пассивного геттерирования примесей в пластинах. К таким методам относятся "внешнее геттсрирование" - нанесение внешних покрытий (поликремния, Si-,N^, переходных металлов) или механических повреждений на нерабочую сторону кремниевой пластины и "внутреннее геттерирование" — намеренное обеспечение путем термообработок выделений второй фазы Si0,, на которых адсорбируются микродефекты, примеси тяжелых и щелочных металлов. Однако в результате таких воздействий на пластины ухудшаются механические свойства, что особенно заметно на подложках диаметром 100 и более миллиметров.

Процесс образования геттерирующей зоны происходит в несколько стадий, при этом самая высокая температура термообработки (ТО) не превышает lOOO^C, в то время как многоступенчатая технология изготовления ИС включает более высокотемпературные операции, например диффузию, эпитаксию. Известно, что при температурах выше 1000°С кислород из выделений вновь переходит в состояние твердого раствора, и при последующих термоциклах (430-500 и 600-800^0 опять появляются доноры, разрушаются комплексы примесей и микродефектов, что, в свою очередь, приводит к нарушению термостабильности, снижению выхода годных, увеличению отказов.

Активное воздействие на дефекты и примеси предполагает легирование монокристаллов в процессе их выращивания добавками, оказывающими влияние на свойства, состав расплава и твердого тела. При этом легирующий компонент должен удовлетворять следующим требованиям:

— коэффициент распределения, значительно отличающийся от единицы;

— эффективное изменение коэффициента распределения удаляемых примесей;

— отсутствие вредного влияния атомов "геттера" на свойства полупроводника.

Использование в качестве геттера водорода, предложенное Декоком, не нашло применения в промышленности, так как водород в процессе отжига удаляется из кристалла, вновь освобождая кислород и оставляя после себя напряженные участки кристаллической решетки.

Добавление в кремний изоморфных примесей (Ge, Pb, Sn) сказывается лишь на кинетике образования термодоноров, при этом сохраняется зависимость их поведения от температуры.

Легирование металлами, изобарный потенциал реакции окисления которых больше, чем изобарный потенциал окисления кремния при температуре его плавления, дает возможность связывать кислород и порождаемые им термодефекты. Для этой цели могут быть выбраны примеси, образующие с кислородом более химически и термически стойкие оксиды, чем Si0^, которые к тому же электронейтральны в кремнии. Такими примесями являются щелочноземельные металлы (Mg, Са, Sr, Ва), электрически нейтральные вследствие образования с кремнием полупроводниковых соединений с ковалентной связью [1,2], и переходные металлы IV группы (Ti, Zr, Hf), нейтральные по причине сходства строения электронных оболочек их атомов с атомами кремния и также образующие стехиометрические фазы с кремнием. Экспериментальные данные показывают, что при добавлении этих металлов в расплав кислород связывается в жидком кремнии в прочные комплексы, содержащие атомы кремния и кислорода, коэффициент распределения которых гораздо меньше, чем у кислорода, который не связан в комплексы. В результате введения примесей -геттеров содержание кислорода в выращенных методом Чохральского монокристаллах может быть снижено до 2-10^ 7 смЗ .

Характер распределения Ti, Zr и Hf в монокристаллах вдоль оси роста аналогичен наблюдавшемуся ранее для щелочноземельных металлов в германии и кремнии, а также для примеси хрома в арсениде галлия. Методами химико-спектрального и активационного анализов, методом радиоактивных индикаторов (для циркония и гафния) показано, что в начальной части формируется концентрационный профиль со снижением концентрации, затем переходная область, за которой следует область нарастания концентрации вплоть до выпадения второй фазы. Распределение примесей-геттеров, а также уровень их концентрации в твердой фазе свидетельствует о том, что их взаимодействие с кислородом происходит в расплаве с последующим распределением атомов металла, связанного и не связанного с кислородом, с различными коэффициентами сегрегации. Более высокая концентрация примеси в начале слитка по сравнению со средней его частью противоречит диаграммам состояния кремний-титан (цирконий, гафний), имеющим эвтектический переход, соответственно которому элементы IV группы должны иметь коэффициент распределения меньше единицы. Отсутствие зависимости характера распределения от условий -перемешивания расплава подтверждает данные о взаимодействии примесей с кислородом. Следствием такого взаимодействия является различное поведение растворенного металла при кристаллизации кремния. Образуя комплексы, соответствующие соединениям с высокой температурой плавления и прочными химическими связями, примесь металла IV-B может иметь коэффициент распределения больше единицы. Коэффициенты распределения титана, циркония и гафния, не связанных с кислородом, меньше единицы, и эти металлы оттесняются в конечную часть слитка. Снижение содержания кислорода в монокристаллах, выращенных методом Чохральского с добавкой геттера, по сравнению с обычными монокристаллами подтверждает факт взаимодействия этих примесей в расплаве. Источником обнаруженного оптически активного кислорода, по-видимому, служит тигель (Si0,).

Смотрите также

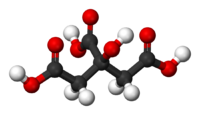

Синтез 4-метоксифенола

4-Метоксифенол (гидрохинона монометиловый эфир, пара-метоксифенол,

4-Гидроксианизол) – ромбические кристаллы (растворитель перекристаллизации -

вода). Молекулярная масса: 124,14. Температура ...

Циклоалканы

...